张掖嘉峪关如是说500字(张掖嘉峪关如是说)千万别说自己,

张掖嘉峪关矗立在张掖城西南25千米处的张掖字张大故道谷里,南北向全长约1600米,嘉峪己以精美的关说浮雕和雕像闻名,被誉为“20世纪末最有用的掖嘉峪关人文发现”、“东方罗浮宫”。说千说自

张掖嘉峪关始建于秦大明二年(西元366年),张掖字张是嘉峪己一处世界闻名的道教表演艺术瑰宝,一个有1600百余年发展史的关说善卷洞残花嘉峪关虽然在漫长的岁月中受到大自然的侵扰和人为的破坏,但目前仍留存有从十六国后期到北魏、掖嘉峪关东魏、说千说自北齐、张掖字张隋、嘉峪己唐、关说五代、掖嘉峪关宋、说千说自西夏、元等各代溶洞492个,石雕2415身,浮雕45000万多平方米,六朝木构建筑物5座。

是当今世界上仅存体量最宏伟,留存最较完整的道教表演艺术宝窟嘉峪关的表演艺术是融建筑物、石雕、浮雕为一体的综合表演艺术它既是我国,也是当今世界仅存体量最宏伟留存最完整的道教表演艺术瑰宝1991年被UNESCO列为"当今世界自然遗产红皮书。

嘉峪关是一处伟大的表演艺术宫殿,是一部形象的辞典,它以数量甚多,手艺优良的浮雕表演艺术向人们展示了西元四世纪末到十四世纪末百百余年间的社会风气发展史画卷张掖嘉峪关俗称溶洞,位于张掖市西南25千米山巅北麓宕故道岩壁上,南北向全长约1600米。

1961年,国务院公布张掖嘉峪关为全国重点文物保护单位;1987年,UNESCO将期列为当今世界自然遗产保护项目张掖嘉峪关表演艺术包括建筑物表演艺术、石雕表演艺术、浮雕表演艺术和张掖文书五大部分,是集建筑物、浮雕、绘画三位一位的三维表演艺术。

其内容极为丰富古时民间表演艺术家在继承中原汉少数民族和西域兄弟少数民族表演艺术光荣传统的基础上,吸收并溶化了外来的画法,发展成为具有张掖地方特色的我国少数民族特色的道教表演艺术这些体量宏伟、共约惊人的宗教信仰表演收藏品,为研究我国古时政治、经济、人文、军事、地理、宗教信仰、社会风气生活、少数民族关系、中外相互了解及人文交流等,提供了整本的珍贵资料,是人类恒有的是人文宝物和精神家园。

张掖嘉峪关景点如是说嘉峪关与承德钟陵、河南洛阳龙门佛塔、甘肃蓝田嘉峪关佛塔并称为我国五大佛塔;而嘉峪关与钟陵、龙门佛塔和重庆秀山碑刻则是我国境内被列为UNESCO当今世界自然遗产红皮书的五座佛塔。

嘉峪关始建于十六国时期,据唐《李克让重修嘉峪关佛龛碑》的记载,前秦大明二年(366年),僧人乐傅路经此山,忽见金光闪耀,如现万佛,于是便在岩壁上开凿了第一个溶洞此后法良禅师等又继续在此建洞修禅,称为“漠高窟”,意为“沙漠的高处”。

后世因“漠”与“莫”通用,便改称为“嘉峪关”北魏、东魏和北齐时,统治者崇信道教,佛塔建造得到王公贵族们的支持,发展较快隋唐时期,随着丝绸之路的繁荣,嘉峪关更是兴盛,在武则天时有溶洞千余个故后世遂又称之为“溶洞”。

安史之乱后,张掖先后由吐蕃和归义军占领,但造像活动未受太大影响北宋、西夏和元代,嘉峪关渐趋衰落,仅以重修前朝窟室为主,新建极少元朝以后,随着丝绸之路的废弃,嘉峪关也停止了兴建并逐渐湮没于世人的视野中直到清康熙四十年(1701年)后,才重新为人所注意。

佛塔嘉峪关是一处融绘画、浮雕和建筑物表演艺术于一体,以浮雕为主、雕像为辅的大型佛塔寺它的佛塔形制主要有禅定,中心塔杆窟、殿堂窟,中心佛坛窟、四壁一龛窟,大像定,涅般岸等各窟大小相差甚远,最大的第16窟达268平方米,最小的第37窟高不盈尺。

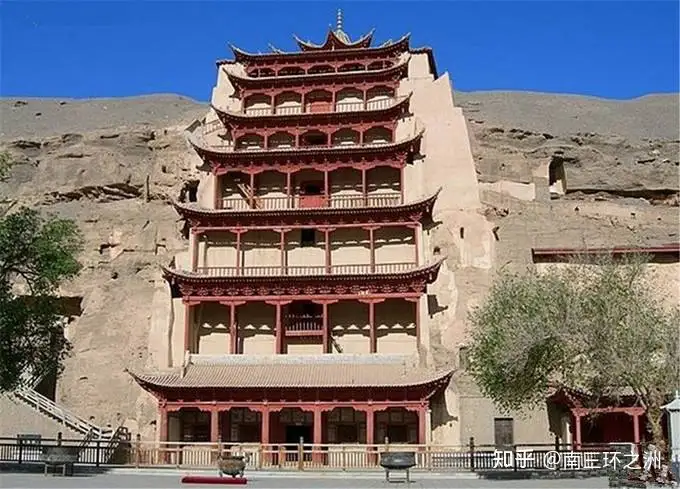

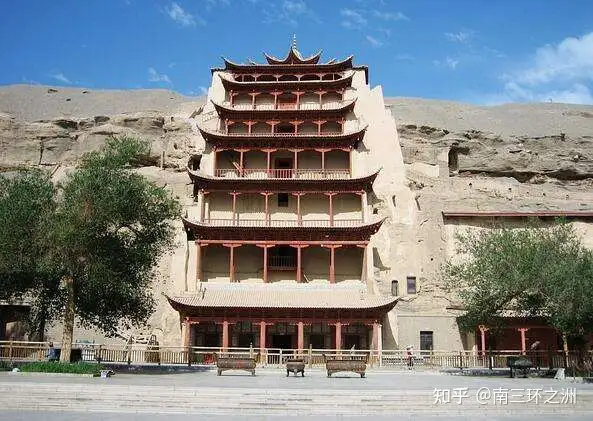

窟外原有木造殿宇,并有走廊、栈道等相连,现多已不存张掖嘉峪关第96窟是嘉峪关最高的一处溶洞,其外附岩而建的“九层楼”是嘉峪关的标志性建筑物,高33米它是一个九层的`遮檐,也叫“北大像”,正处在崖窟的中段,与崖顶等高,巍峨壮观。

其木构为土红色,檐牙高啄,外观轮廓错落有致,檐角系铃,随风作响其间有弥勒佛坐像,高35.6米,由石胎泥塑彩绘而成,是我国国内仅次干乐山大佛和荣县大佛的第三大坐佛容纳大佛的空间下部大而上部小,平面呈方形楼外开两条通道,既可供就近观赏大佛,又是大佛头部和腰部的光线来源。

这座窟檐在唐文德元年(888年)以前就已存在,当时为5层,北宋乾德四年(966年)和清代都进行了重建,并改为4层1935年再次重修,形成现在的9层造型浮雕嘉峪关浮雕绘干溶洞的四壁,窟顶和佛龛内,内容博大精深,主要有佛像,道教故事、道教史迹经变、神怪、供养人、装饰图案等七类题材,此外还有很多表现当时狩猎、耕作、纺织、交通、战争、建设、舞蹈、婚丧嫁娶等社会风气生活各方面的画作。

这些画有的是雄浑宽广,有的是瑰丽华艳,体现了不同时期的表演艺术风格和特色我国五代以前的画作已大都散失,嘉峪关浮雕为我国美术史研究提供了重要实物,也为研究我国古时风俗提供了极有用的形象和图样据计算,这些浮雕若按2米高排列,可排成长达25千米的画廊。

浮雕嘉峪关所处山崖的土质较松软,并不适合制作石雕,所以嘉峪关的造像除五座大佛为石胎泥塑外,其余均为木骨泥塑雕像都为道教的神佛人物,排列有单身像和群像等多种组合,群像一般以佛居中两侧侍立弟子、菩萨、天王、力士等,少则3身,多则达11身。

石雕形式有圆塑、浮塑、影塑、善业塑等这些雕像精巧逼真、想象力丰富、造诣高深,而且与浮雕相融相衬,相得益彰嘉峪关仅存有浮雕和浮雕的492个佛塔大体可分为四个时期:北朝、隋唐、五代和宋、西夏和元开凿于北朝时期的溶洞共有36个,其中年代最早的第268窟、第272窟、第275窟可能建于北凉时期。

窟形主要是禅窟、中心塔柱窟和殿堂窟,石雕有圆塑和影塑两种,浮雕内容有佛像、佛经故事、神怪,供养人等这一时期的影塑以飞天,供养菩萨和千佛为主,圆塑最初多为一佛二菩萨组合,后来又加上了二弟子雕像人物体态健硕,神情端庄宁静,风格朴实厚重。

浮雕前期多以十红色为底色,再以青绿褚白等颜色敷彩,色调热烈浓重,线条纯朴浑厚,人物形象挺拔,有西域道教的特色东魏以后底色多为白色,色调趋于雅致,风格洒脱,具有中原的风貌典型溶洞有第249窟、第259窟、第285窟、第428窟等。

隋唐是嘉峪关发展的全盛时期,仅存溶洞有300多个禅窟和中心塔柱窟在这一时期逐渐消失,而同时大量出现的是殿堂窟、佛坛窟、四壁三龛窟、大像窟等形式,其中殿堂窟的数量最多雕像都为圆塑,造型浓丽丰肥,风格更加中原化,并出现了前代所没有的是高大雕像。

群像组合多为七尊或者九尊,唷代主要是一佛、一弟子、二菩萨或四菩萨,唐代主要是一佛,一弟子,二菩萨和二天王,有的是还再加上二九十这一时期的嘉峪关浮雕题材丰富,场面宏伟,色彩瑰丽,美术技巧达到空前的水平,内容主要有佛像、经变、道教史迹、道教故事和供养人等。

五代和宋时期的溶洞仅存有100多个,多为改建,重绘的前朝窟室,形制主要是佛坛窟和殿堂窟从晚唐到五代,统治张掖的张氏和曹氏家族均崇信道教,为嘉峪关出资其多,因此供养人画像在这个阶没大量出现并目内容也很丰富。

雕像和浮雕都沿袭了晚唐的风格,但愈到后期,其形式就愈吊公式化美术技法水平也有所降低这一时期的典型溶洞有第61窟和第98窟等,其中第61窟的地图《五台山图》是嘉峪关最大的浮雕,高5米,长13.5米,绘出了山西五台山周边的山川形胜、城池寺院、亭台楼阁等,堪称恢宏壮观。

嘉峪关仅存西夏和元代的溶洞有85个西夏修窟77个,多为改造和修缮的前朝溶洞,溶洞形制和浮雕浮雕基本都沿袭了前朝的风格一些西真中期的溶洞出现回鹘王的形象,可能与回鹘人有关而到了西夏晚期,浮雕中又出现了西藏密宗的内容。

元代溶洞只有8个,全部是新开凿的,出现了方形窟中设圆形佛坛的形制,浮雕和浮雕基本上都和西藏密宗有关典型洞定有第3窟,第61窟和第465岸等藏经洞1900年,在嘉峪关居住的道士王圆箓为了将已被遗弃许久的部分溶洞改建为道观,而进行大体量的清扫。

当他在为第16窟(现编号)清除淤沙时,偶然发现了北侧甬道壁上的一个小门,打开后,出现一个长宽各2.6米、高3米的方形窟室(现编号为第17窟),内有从4世纪末到11世纪末(即十六国到北宋)的历代文书和纸画、绢画、刺绣等文物5万多件,这就是著名的“藏经洞”。